历史的长河中,

中华民族创造了丰富多彩、

弥足珍贵的非物质文化遗产,

它们历经千百年的传承,

依旧照亮着华夏文明的天空,

熠熠生辉。

截至2024年12月,

中国列入联合国教科文组织

非物质文化遗产名录(名册)项目共计44项,

总数位居世界第一。

让我们跟随中国非遗名录专题,

每期一会,

穿越时空隧道,

聆听古老技艺与现代文明的对话,

感受千年文脉的悠悠传承。

01非遗名片

新疆维吾尔木卡姆艺术

列入年份:2008年

非遗级别:世界级

项目类型:人类非物质文化遗产代表作名录

项目类别:表演艺术;口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言

“新疆维吾尔木卡姆”是流传于中国新疆各维吾尔族聚居区的“十二木卡姆”和“刀郎木卡姆”、“吐鲁番木卡姆”、“哈密木卡姆”的总称,是集歌、舞、乐于一体的大型综合艺术形式。在维吾尔人的特定文化语境中,“木卡姆”已经成为包容文学、音乐、舞蹈、说唱、戏剧乃至民族认同、宗教信仰等各种艺术成份和文化意义的词语。

2005年11月,“新疆维吾尔木卡姆艺术”被联合国教科文组织评为“第三批世界人类口头和非物质文化遗产代表作”;2008年,被自动列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,成为中国继昆曲、古琴之后被世界认定的又一非物质文化遗产

02简介

PART1 历史发展

新疆自古以来就是多民族聚居之地,地处古代丝绸之路的中心,多种宗教并存传播,东西方文化撞击交融,具有丰厚的民族文化积淀。木卡姆历史源远流长,背景广阔而深远,与维吾尔族人民的历史时代同步发展。

十二木卡姆的源流,从时代和地域因素上讲主要有两点,一是由古代流传下来的传统音乐的基础上发展成的套曲和歌曲;二是地方音乐,即库车、喀什、吐鲁番、哈密和和田音乐以及刀郎音乐。这种时代和地域因素相互交织渗透,浑然一体,形成产生于维吾尔族人民的生活方式、民族特征、道德观念及其心理素质的民族调式特点。这种特点则是通过独特的音乐形式、演奏方法以及独特的演奏乐器加以体现的。

维吾尔木卡姆艺术肇始于民间文化,发展于各绿洲城邦国宫廷及都府官邸,公元10世纪以来,维吾尔族的先民们在古老而广袤的西域大地上繁衍生息。在“风吹草低见牛羊”的茫茫天地间,维吾尔族先民们抒发炽热情感的哼唱旋律被称为“博亚万”(意为“旷野之歌”)。在吸收了汉唐时期西域音乐以及西亚、中亚、波斯等地音乐、舞蹈的基础上,这些旋律经过多元化的兼容并蓄和融合演变,逐渐形成了新疆维吾尔木卡姆的艺术雏形。

经由民间音乐说唱艺人不断提炼、升华并趋于成熟,维吾尔木卡姆艺术在唐朝已经形成了集歌、舞、器、乐于一体的西域大曲形式。西域大曲以其宏大结构、歌舞乐集于一体的形式,与中原音乐形成截然不同的新声变律、繁音急节等变声,其新奇瑰丽的风格而深受世人喜爱,从而积极推动和促进了维吾尔木卡姆艺术在西域原发地的持续发展演化,从而将这种歌舞艺术推向了一个高峰,西域大曲正是新疆维吾尔木卡姆的早期形态。

西域大曲的称谓和内涵,在公元14世纪逐渐被木卡姆所涵盖,而其中最具代表性的是由16世纪叶尔羌汗国王后阿曼尼沙汗整理的十二木卡姆,阿曼尼萨汗王后组织音乐家们,将民间流传的十二木卡姆音乐进行了系统的规范,使木卡姆音乐更加完整地保留下来。十二木卡姆音乐历史悠久,它继承和发扬了古代西域音乐中的《龟兹乐》、《疏勒乐》、《高昌乐》、《伊州乐》、《于田乐》等音乐传统,以汉唐时期已形成了完备的艺术形式,对中国音乐的发展产生过积极的影响。

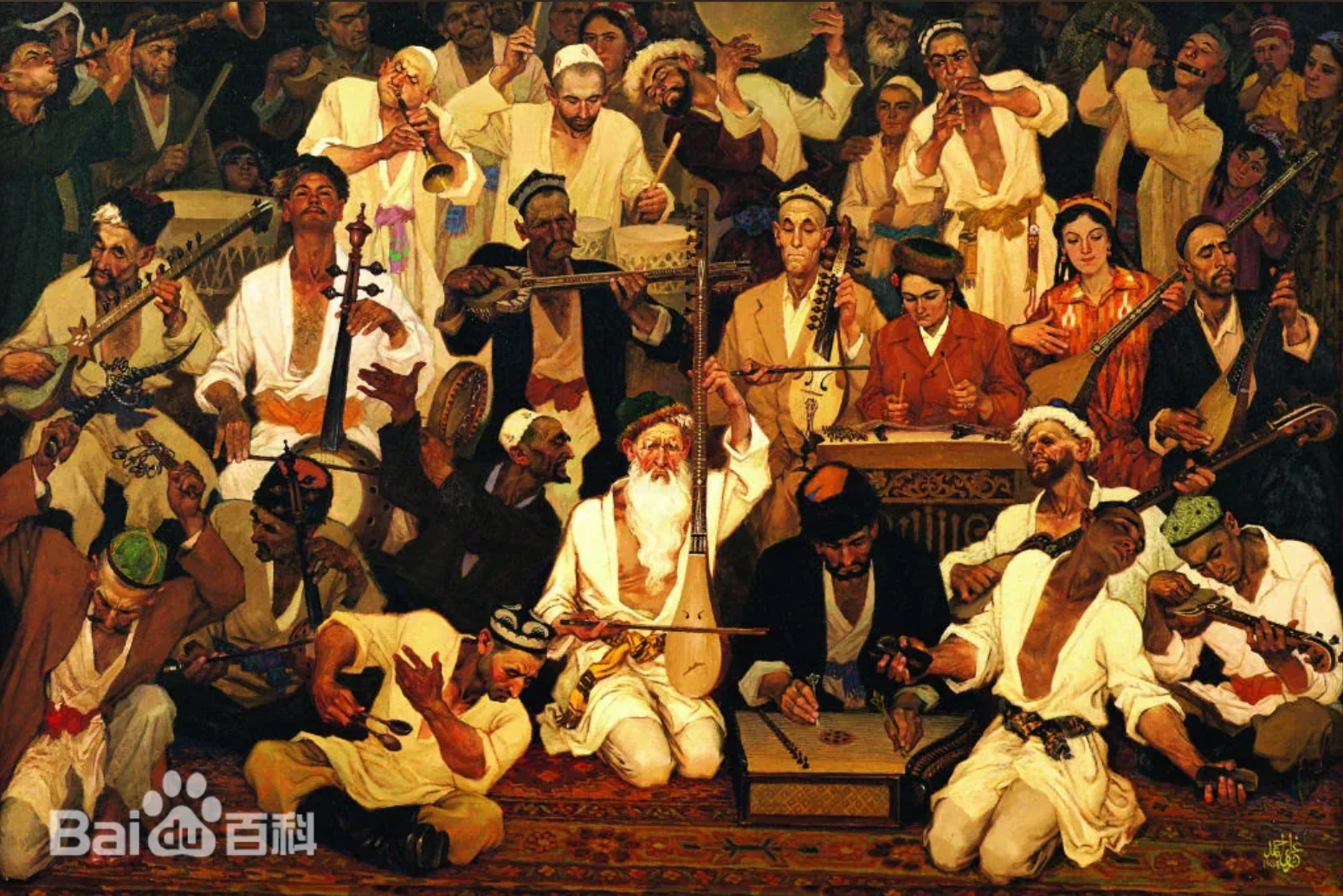

它由十二部木卡姆组成,每一部又由大乃格曼(大曲naqma)、达斯坦(叙事诗dastan)和麦西热甫(民间歌舞maxrap)三大部分组成,含歌、乐曲20至30首,长度2小时左右。全部演唱完十二木卡姆需20多个小时。木卡姆体裁多样,节奏错综复杂,曲调极为丰富。生动的音乐形象和音乐语言,深沉缓慢的古典叙诵歌曲,热烈欢快的民间舞蹈音乐,流畅优美的叙事组歌,在艺术成就上是无与伦比的。《十二木卡姆》是维吾尔音乐的脊梁,是打开维吾尔族文化的金钥匙,是中国、印度、希腊和伊斯兰古典音乐精华的融合体。

PART2 艺术特点

新疆维吾尔木卡姆艺术唱词包含了哲人箴言、文人诗作、先知告诫、乡村俚语、民间故事等,其中既有民间歌谣,又有文人诗作,是维吾尔族人民心智的生动表现,是反映维吾尔人民生活和社会风貌的百科全书。歌曲体裁既有叙咏歌,又有叙事歌;演唱方式既有合唱,又有齐唱、独唱;唱词格律与押韵方式,复杂多样。其音乐形态丰富多样,有多种音律,繁复的调式,节拍、节奏和组合形式多样的伴奏乐器,显示出鲜明的民族特色和强烈的感染力。

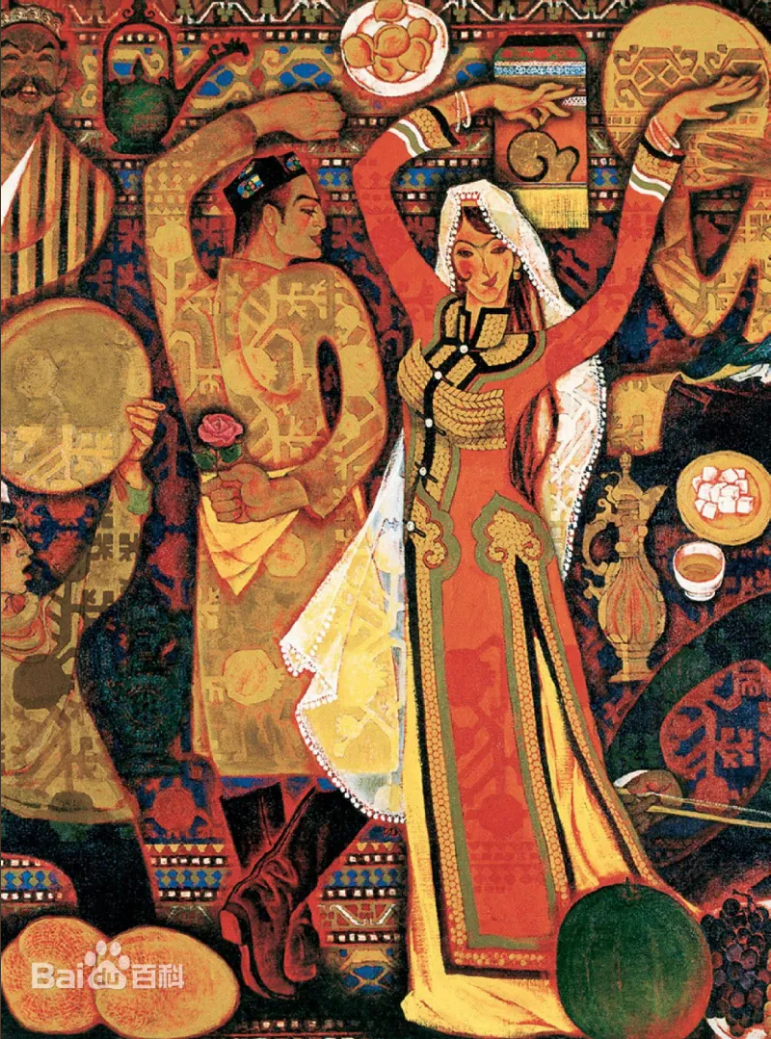

载歌载舞,是维吾尔木卡姆最重要的特色,木卡姆艺术既有大型的音乐会和剧场演出,也有小范围的家庭和社区聚会表演。表演者们身着绚丽的民族服饰,男性头戴民族特色的帽子,女性身着彩色的裙装,通过优美的歌声、激情的舞蹈和精湛的乐器演奏,声情并茂地讲述着一个又一个关于英雄、爱情和智慧的传奇故事。

【木卡姆艺术的流派】

◇ 哈密木卡姆

哈密木卡姆是木卡姆艺术中的一大流派,以其独特的旋律和小规模演唱形式著称,深受当地民众喜爱。

◇ 喀什木卡姆

喀什木卡姆则广泛流传于新疆南部地区,其音乐风格和舞蹈动作都富有浓郁的地方特色。

◇ 伊犁木卡姆

伊犁木卡姆是在公元1883年由喀什著名民间艺人默赫麦特·毛拉引入北疆后逐渐形成的,其音乐风格深受喀什木卡姆的影响,同时又融入了北疆的独特元素。

◇ 刀郎木卡姆

刀郎木卡姆作为维吾尔族木卡姆艺术的一大特色,因其独特的音乐风格和丰富的演唱形式而闻名。刀郎人的居住地主要集中在塔里木河、叶尔羌河等流域,以及莎车等靠近塔克拉玛干大沙漠的边缘地带,这里的人们深受其推崇。

03传承发扬

长期以来,十二木卡姆是师徒相传,口传心授。这种传承形式,在岁月风尘的荡涤下,极易耗散。加之十二木卡姆体系太庞大,词意太深奥,曲牌太绵长,完整死记硬背下来非常困难,到解放前夕,十二木卡姆已濒临灭绝。

新中国成立后,党和国家高度重视维吾尔十二木卡姆艺术的保护和整理,1951年初,时任新疆省副主席的赛福鼎·艾则孜向周恩来总理汇报了以口传心授方式传承的“新疆十二木卡姆”已面临失传境地的情况,引起了周恩来总理的高度重视,经国家民委、原文化部、中国音乐家协会研究,1950年,文化部派出音乐家万桐书、刘炽等音乐家组成“十二木卡姆整理工作组”,开始了艰辛的挖掘、整理工作。

为了抢救这濒于失传的音乐瑰宝,音乐家们找到“十二木卡姆”的唱者、维吾尔族著名老艺人吐尔迪阿洪老人,用一台老式钢丝录音机录下了十二木卡姆的全部内容。用了将近6年时间,才将曲谱、歌词整理完毕。经过整理和编辑,1960年,正式出版了《十二木卡姆》:包括古典叙诵歌曲、民间叙事组歌、舞曲、即兴乐曲340余首。

1978年至1992年,新疆维吾尔自治区先后成立了木卡姆艺术小组和木卡姆研究室。多位木卡姆艺术家继续进行着木卡姆旋律乐谱的搜集、分类、恢复工作,共计整理了290种唱腔。维吾尔十二木卡姆得到重新整理后在新疆人民广播电台进行了录制,新疆音像出版社出版发行了维吾尔十二木卡姆的录音磁带。

2007年10月24日18时05分成功发射升空的“嫦娥一号”搭载了31首歌曲,《十二木卡姆》选曲名列其中。

2010年7月28日,在新疆维吾尔自治区十一届人大常委会第十九次会议现场出现了罕见的一幕:所有参会的人员都为一部地方法规投了一票,使它成为全票通过的条例。这部条例就是《新疆维吾尔自治区维吾尔木卡姆艺术保护条例》(以下简称《条例》)。它是新疆改革开放以来,第四个一审通过的地方性法规,也是新疆继《新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护条例》出台后的第二部非物质文化遗产地方性法规,以及我国专就保护“人类非物质文化遗产代表作”进行省级地方单项立法的首例。

近年来,随着“一带一路”倡议的推进,新疆维吾尔木卡姆艺术非遗走出国门,走向世界。在国际舞台上,新疆维吾尔木卡姆艺术非遗以其独特的魅力,赢得了世界各国观众的喜爱和赞誉。许多国家和地区纷纷邀请新疆维吾尔木卡姆艺术团队进行演出交流,使新疆维吾尔木卡姆艺术非遗的影响力不断扩大。

图文来源:中国非物质文化遗产保护中心、中国非物质文化遗产保护网、百度百科、网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

END