震撼的诗意抵达

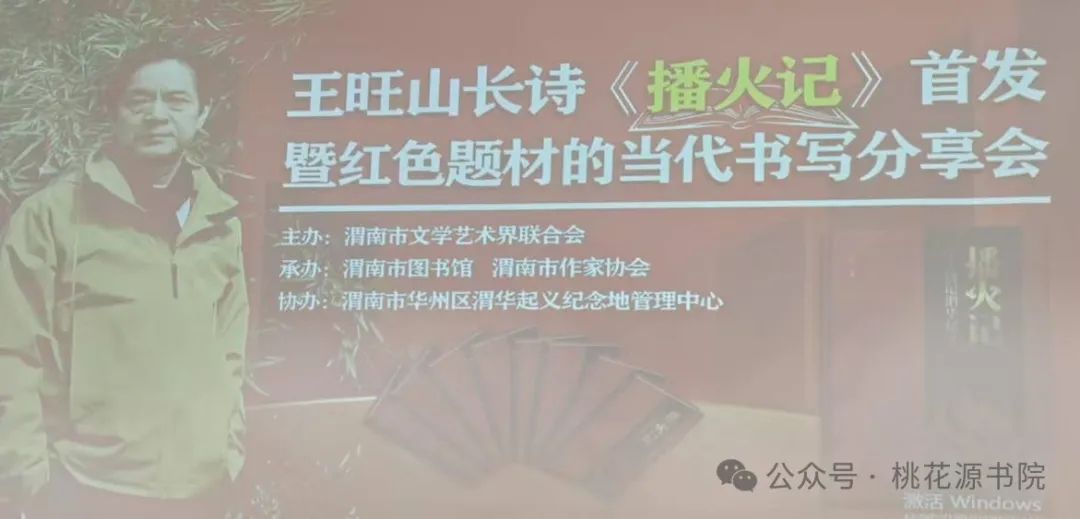

——在王旺山长诗《播火记一诗记渭华起义》首发暨“红色题材的当代书写”分享会上的发言

渭南市作协主席徐喆

还是春意正浓的4月17日,王旺山先生将他的新诗集《播火记一一诗记渭华起义》送给我时,我即拍照书影及部分内文并发了个人社交朋友圈。在留言栏我写到:揭示史实真相,抵达灵魂深处,诗歌从不缺席。对旺山诗集的出版与读者见面,在这里再次表示祝贺!既然是座谈会,我也就按照上面的思路,谈几点粗浅的看法。

一、这是诗歌的成功参与

宏大叙事,正能量,主旋律,红色题材的当代书写,并不是长篇小说、报告文学和非虚构写作的专利,诗歌在这方面也可以大展身手。丰富多彩的社会生活,一旦有了诗人和诗歌的深度参与,就会变得轰轰烈烈,熠熠生辉。特别是社会变革的军事事件,更是如此。比如张永枚写西沙海战的长诗《西沙之战》,也有人叫做诗报告。如将军诗人肖华写二万五千里长征的《长征组歌》,王久辛写日寇南京大屠杀的《狂雪》等。王旺山写渭华起义的长诗《播火记》,不仅是一次成功的实践,而且具有特别的意义。

二、这是震撼的诗意抵达

诗歌最厉害的一个功能就是抵达。抵达现场,抵达灵魂,抵达远方。抵达现场,用诗歌有力的双手,把大家拉回到97年前,如直播一样还原如火如荼、血雨腥风的红色岁月。抵达灵魂,用诗意的呐喊,唤起人们对历史的回望与思考,唤醒和平年代人们麻木的神经,铭记并未走远却易被忽略的红色起义事件,景仰那个时代可歌可泣的风云人物,从而真正做到牢记使命,不忘初心。抵达远方。生活不止眼前的苟且,还有诗与远方的田野。远方是什么,其实就是理想,就是目标和愿景。一个人,一个团体,乃至一个国家,不能没有远方。如果没有了远方,那是十分可怕也非常可悲的。前不久,我在写《遇见四月》的诗中写有这么两句诗:“真正具有穿透力的目光,可以也应该能跑赢岁月的荒诞。〞只有诗人的目光才有这样强大的穿透力,也只有诗歌的力量才能够穿透历史厚重的幕布。诗人王旺山和他的《播火记》就是这样的具有穿透力的光芒。

三、这是诗体的空白填补

《播火记》是长诗写作的丰富与发展,可以说是市域内此类题材的开先河之作。填补了我市很长时间以来无长诗集出版的空白。按照我多年前记忆的标准,新诗50行以上就算是长诗了。《播火记》3000多近4000行,毫无疑问是长诗中的长诗。我们知道旧体诗中有名的长诗如白乐天的《长恨歌》《琵琶行》,如张若虚孤篇压全唐的《春江花月夜》等等。新诗中的长诗就更多了。我读过和熟识的有:王萧萧的《石牌坊的传说》李季的《王贵与李香香》王致远的《胡桃坡》与《长歌行》王久辛的《狂雪》沈苇的《喀纳斯颂》黄海的《余哀》富平在铜川工作的诗人党剑的《黎明之路》等等。不一一举例。王旺山的长诗《播火记》,写渭华起义红色重大题材,为我们提供了一个很好的范本,值得诗歌爱好者去广泛关注,也值得诗评家们去深度品评。

四、这是可鉴的优质文本

这本诗集,很好读也很耐读。闪光的精彩的句子俯拾即是。这里我举四个小节。第一个小节来自诗集第11页:他们是一群夜行者/盗取天火的侠客/他们把自己煅造成镰刀锤头/给利刃喂吮自己的鲜血/给穷乡僻壤的百姓/劈开蒙昧的荆棘/让自由之光/普照山川河流/滋养黎民百姓

信念的力量,革命的决绝,让起义战士义无反顾,面对黑暗的统治势力,明知不敌,也像侠客一样,敢于亮剑!不惜血溅五步。

第二个小节来自诗集第15页:红色的氤氲里/一千多名共党人/像闪烁的烈焰/像炸裂的火花/以火的热烈/以光的迅下疾/以雷的无畏/深植广袤的渭河平原/茁壮在渭华大地

在那暗无天日的旧社会,先烈们用自己的鲜血和生命,播下革命的火种,期待星火燎原的胜利。不由让人想起鲁迅先生两句著名的诗句:血沃中原肥劲草,寒凝大地发春华。

第三个小节来自诗集111和112页:这是一场力量悬殊的战斗/这是一场革命与反革命的斗争/这是一场信仰与主义的博弈/这是一场智慧与暴力的较量/这是一场无规则的战争/这是一场不公平的战争/这是一场保卫战/这是一场争夺战/这是一场阻击战/这是一场伏击战/这是一场命运之战

诗人连用十一个“这是",将渭华起义的意义定义并升华,成为共和国历史上绕不开的高大丰碑。

第四小节来自全诗的结尾191和192页:此刻,我以一名老兵的身份/进入方阵/站在烈士纪念碑前/时间一片苍白/天空一片澄明/大地一片宁静

这也正说明,今天的莺歌燕舞,岁月静好,正如渭华英烈们所愿。

在这里,我也寄希望于年轻诗人。东秦渭南这片热土,是华夏之根,山河圣地,人杰地灵,历史文化底蕴丰厚,史圣司马迁,字圣仓颉,酒圣杜康,三贤故里,将相云集。这些彪炳史册的民族精英,是一块亟待诗歌,特别是长诗之犁去开拓的沃土富矿。王旺山开了个好头,希望有志者能积极跟进,假以时日,相信定会有新斩获,有丰硕成果。

20250515于先乐书斋

来源:桃花源书院