开放时间: 2024-01-01至2025-01-01

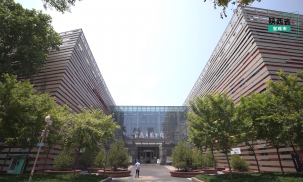

开放时间: 2024-01-01至2025-01-01  活动地址:陕西省宝鸡市千阳县人民路中段文化艺术中心

活动地址:陕西省宝鸡市千阳县人民路中段文化艺术中心 收费信息:免费

收费信息:免费2016年,中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”,成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。《淮南子》中有关于二十四节气的完整记载。有的节气反映四季变化,如立春、秋分;有的反映温度变化,如小暑、大暑;有的反映天气现象,如雨水、白露;有的则反映物候现象,如惊蛰、清明。

立夏·节气

(公历)每年5月5日或6日,太阳到达黄经45°时为“立夏”。《月令七十二候集解》中说:“立,建始也,夏,假也,物至此时皆假大也。”意思是说春天播种的植物已逐渐生长,万物开始生长至茂盛阶段。

立夏/三候

古代,人们非常重视立夏的礼俗。在立夏的这一天,古代帝王要率文武百官到京城南郊去迎夏,举行迎夏仪式。现在,到了立夏这一天,仍有很多丰富多彩的民俗活动,比如“斗蛋”“称人”“半山立夏节”等。

斗蛋

“斗蛋”,是一种趣味活动。到了立夏中午,孩子们把清水煮过的囫囵鸡蛋用彩绳挂在脖子上,比试鸡蛋的硬度,有破损的就认输。比试完后,孩子们会吃掉鸡蛋。据说从立夏这一天起,天气开始炎热起来。小孩子会有身体疲劳四肢无力的感觉,食欲减退逐渐消瘦,“立夏胸挂蛋,孩子不疰(zhù)夏(暑热引发的身体不适,中暑的前兆)”孩子们通过斗蛋活动,玩耍嬉戏,活动身体,迎接炎炎夏日。

秤人

“时逢立夏出奇谈,巨秤高悬坐竹篮”。立夏这一天,乡邻、家人相聚在一起,支好一个大秤,然后大家一个接一个坐到竹篮子称体重。有人负责称,有人负责报数,有人进行记录,报出的数字和记录下的数字,可能并非是精准的体重,往往选择一个吉利数字。

半山立夏习俗

现在,在浙江杭州半山地区,立夏前后,会庆祝立夏节,主要包括信俗仪式活动、节令游艺活动、节令饮食、商贸集市等。节令信仰仪式活动有蚕花会、“燃香灯、驱五毒”的送春迎夏仪式等;节令游艺习俗有烧野米饭、绘泥猫、跑山等;节令饮食有乌米饭、蚕豆、健脚笋等。商贸集市大多是江南农桑产品交易。2021年,农历二十四节气(半山立夏习俗)经国务院批准列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

立夏是一个讲究“吃”的节气,“千补万补,不如立夏一补”,强调冬夏饮食结构的校补,起到滋补体魄的功效。进入夏天,各色水果开始成熟,“尝新”是立夏饮食的主题。这个“新”在不同的地区有不同的说法,南京的“三新”指的是玄武湖的樱桃、高淳的青梅、镇江的鲥鱼;在苏州,“三新”是樱桃、青梅和麦子;在常熟,讲究“九荤十三素”(“九荤”是鲫鱼、咸蛋、腌鲜等;“十三素”是樱桃、梅子、笋等。)

除了尝新,我国大部分地区会有吃“立夏蛋”“立夏面”“立夏饭”的习惯,在面条、米饭中加入时令蔬菜、新鲜肉类,增加营养。这些食物不仅营养丰富,能为人体补充营养,而且还有着一年身体健康的美好寓意。

炎炎夏日最容易饮食不调、身心疲倦。在立夏时节,有的地方流行喝“七家茶”“七家粥”来调理身体,避暑消夏,适应夏天的到来。“七家”其实是虚指,并不一定需要汇集七家的食材。明代《西湖游览志余》中写道:“立夏之日,人家各烹新茶,配以诸色细果,馈送亲戚比邻,谓之七家茶”。“七家茶”,是亲朋邻里互相赠予,把来自各家的茶叶混合在一起,进行烹煮后品尝。“七家粥”,亦是同理,汇集了左邻右舍的大米、豆子等食材,熬出一大锅粥,与大家共享。在这一过程中,人们之间彼此亲近,敦亲睦邻,发挥了和谐人家关系的作用。

春意阑珊,夏日已至。

你的家乡在立夏这一天有什么习俗呢?

在五一假期最后一天

一起感受夏日满满的烟火气~