开放时间: 2023-02-09至2023-02-09

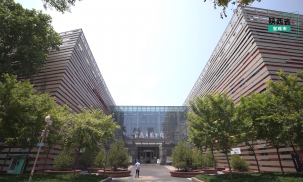

开放时间: 2023-02-09至2023-02-09  活动地址:陕西省安康市镇坪县文化商业中心B栋

活动地址:陕西省安康市镇坪县文化商业中心B栋 收费信息:免费

收费信息:免费 围棋,一种策略性两人棋类游戏,中国古时称“弈”,西方名称“Go”。流行于东亚国家(中、日、韩、朝),属琴棋书画四艺之一。围棋起源于中国,传为帝尧所作,春秋战国时期即有记载。隋唐时经朝鲜传入日本,流传到欧美各国。围棋蕴含着中华文化的丰富内涵,是中国文化与文明的体现。 2008年6月14日,围棋经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。 中国围棋协会 北京棋院 围棋历史 围棋起源于中国,有着悠久的历史,是中华民族珍贵的文化遗产之一。中国古代四大技艺:琴棋书画中的棋,指的就是围棋。古人常用“弈”专指围棋。现见于史录的我国第一位棋手是战国初期的弈秋。围棋在形式上虽只有黑白之分,但棋形变化无穷,棋理深奥幽玄,充满辩证思维。 围棋在原始社会时,纵横交错的棋盘图形已经基本形成。围棋的棋子从汉魏时期方形,演变到唐宋时期的圆形。棋盘也经历了从十、十三、十五、十七直到今天的十九道线的发展过程。 东汉末至南北朝时期,随着围棋高手辈出,出现了有关围棋的著作,其中包括:《弈旨》(著名史学家班固作)、《棋势》、《棋图》、《棋品》、《棋经》等。至唐代,下围棋渐渐成为了高雅娱乐活动,上至皇帝公卿,下至平民百姓,都不乏围棋爱好者。并出现了围棋官职--“棋待诏”,官阶九品,统称为“翰林”。玄宗时的王积薪总结出围棋理论《十诀》一书。宋代刘仲甫的《棋诀》一书,不论在理论和实践上都具有较高的价值,是围棋发展史上的又一座里程碑。宋元时期出现了三部影响后世的名著:《棋经十三篇》、《忘忧清乐集》、《玄玄集》。明清时期,通过一系列的名棋手的高超棋艺及重要棋书理论的带动,促成围棋终于迎来高潮发展阶段。其代表人物为过百龄。 围棋棋谱 围棋棋具 棋子:棋子分黑白两色。多为扁圆形(也有双面突起的应氏棋子)。棋子的数量以黑白子各180个为宜。(参见中国围棋规则(2002版))。棋子呈圆形。中国一般使用一面平、一面凸的棋子,日本则常用两面凸的棋子。中国云南所产的“云子”为历来的弈者所青睐,已有五百余年的历史。较为珍贵的棋子材料有玛瑙、贝壳等。 棋盘:盘面有纵横各十九条等距离、垂直交叉的平行线,共构成19×19=361个交叉点(以下简称为“点”)。盘面上标有九个小圆点,称为星位,中央的星位又称“天元”。下让子棋时所让之子要放在星上。棋盘可分为“角”、“边”以及“中腹”。启蒙学习中,有13×13、9×9的棋盘。另外,现代出土文物中还有一些是较罕见的15×15、17×17路棋盘。 棋钟:也叫计时器,在正式的比赛中可以使用计时器对选手的时间进行限制。非正式的对局中一般不使用计时器。 棋谱:它为记录棋局的工具,通常以笔记本的形式出现。