红日一轮出葭州,黄河万里开浮图。追随中华母亲河的“几”字弯顺流而下,穿过佳县古城,在美丽的秦晋峡谷西岸、黄河中游,有这样一片神奇的土地,它以悠久璀璨的文化著称,千年文脉延绵不绝,崇德尚文、于斯为盛的美名享誉四方;它以鼎盛繁荣的商业闻名,舟楫往来、驼铃声聚,一度成为客商云集、店铺林立的商埠重地;它以秀丽旖旎的风景出彩,郁郁葱葱的枣林和错落有致的窑洞相映成趣,构建出人民群众幸福生活的天然舞台;它以丰富的红色基因而厚重,木头峪起义的枪声率先在这里点燃陕北革命的火焰,120师修械厂等红色遗址诉说着那段峥嵘的历史,它就是坐落在黄河岸边的古镇——木头峪!

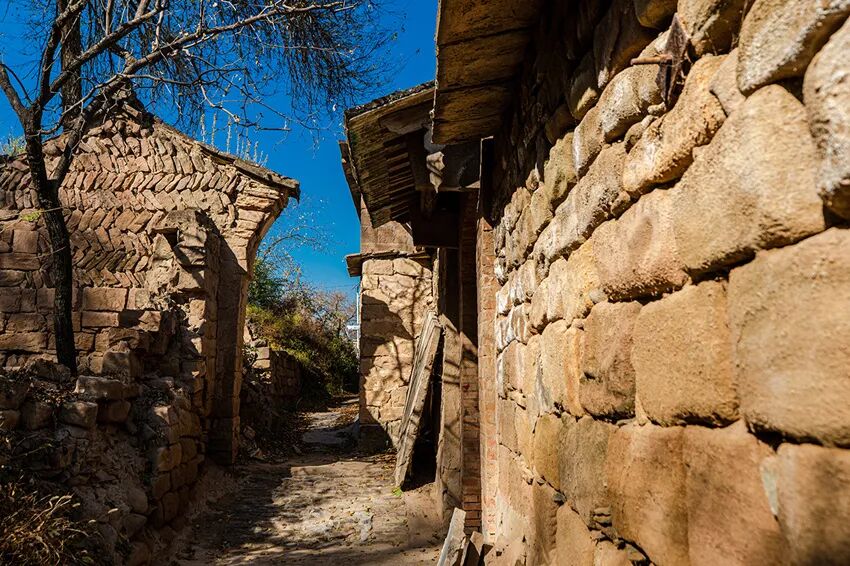

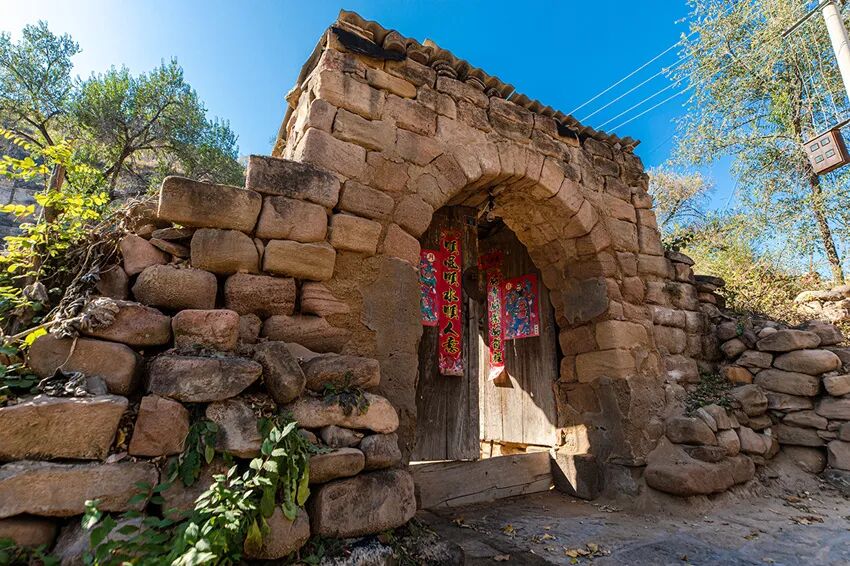

木头峪,背依大山,唇吞黄河,与枣林相映,历史悠久,文明古远,入选第四批中国传统村落名录。全村现居人口435户近千人,以张、苗、曹三姓为主。至今仍保存明清古民居27院,古献殿、文昌阁和观音庙各一座,此外还保存老祠堂、石堡、古戏楼、归云寺、鱼山古庙遗址各一处,各类门匾和其它牌匾50余幅。木头峪村古为秦晋贸易往来的水旱码头,素有“好渡口”之称,明清至民国年间,木头峪村繁荣鼎盛,现今保存的两条街道南北贯穿,巷道交织,还有古路洞、戏楼布局其中,依然能感受到它昔日的辉煌。随着水运的式微,木头峪村最终衰落,但木头峪村书香气味之浓重、文化底蕴之深厚,在我国村落文化中屈指可数。

阳光不燥,云卷云舒,徘徊于古渡边,细数那些被浊浪带走的岁月。穿行于古镇迷宫般的巷子,驻足在一座座古韵十足的大院内,那些沉睡百年的往事,被一一唤醒。木头峪村,古名浮图峪,亦称浮图寨,位于黄河中游、秦晋峡谷西岸、佳县城南20公里处。传说黄河水涨的时候,该村像一幅漂浮在河里的图画,浮图峪之名由此产生,也有传云,此乃佛陀庇护之地,佛语佛陀亦浮图,故名浮图峪。

木头峪物华天宝,钟灵毓秀。这小小的村落曾涌现出的四进士、六举人、一拔贡、六知县、九训导、七十多名贡生和秀才等,是名副其实的“秦晋峡谷第一村”。在这个依附黄河的古村落,一块石头、一座古宅、一个木雕、一块匾额,都用自己的语言和历史诉说着脚下的土地和头顶的天空。这是一段怎样的历史?听村里晒太阳的老人讲:木头峪最早的居民,由山西大槐树下迁徙而来,在此地建屋造房,开荒种地,成家立业,繁衍生息。槐树遂成为木头峪人心中根脉的执念,这里大多人家房前屋后都栽种着槐树,经过长久的岁月,后来因盛产木头被慢慢的叫成木头峪。

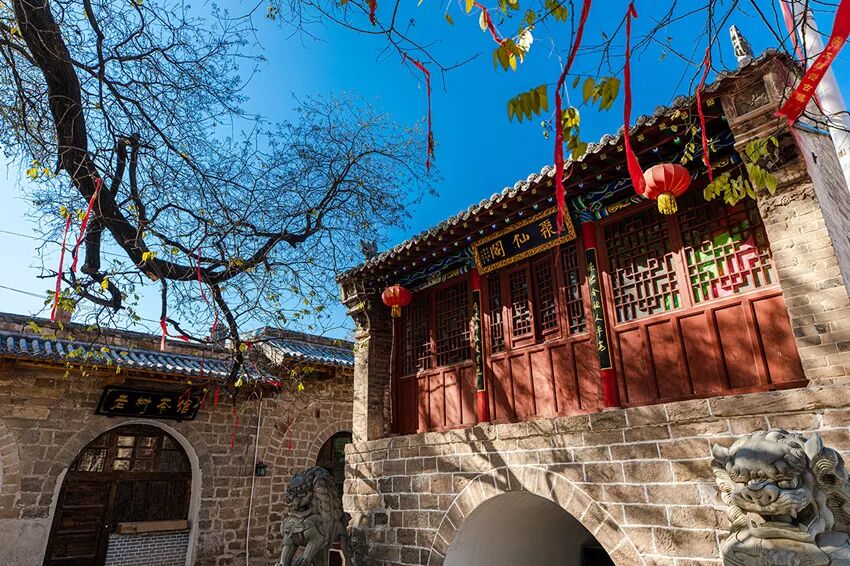

木头峪世代的居住者淳朴善良,自古尊师重教,尚德崇文,先后涌现出许多政界、学界、商界和文艺界的精英。从村中庙宇的修建可以窥探一二,在陕北的农村,几乎每个村庄都有山神、土地、龙王或娘娘庙,极少有村庄修建文昌庙,但木头峪是个例外。该村历来敬畏文化,究其根源不得而知,或许和他们背井离乡迁移至此有关,对他们来说文化是改变命运的唯一方式,而文化也确实改变了这个小村落的命运。

小巷拱门、四合窑院、明柱厦檐、砖木雕刻等印证着木头峪繁荣的过往。现存的文昌庙建于清末,数百年来,香火旺盛,往来都是美好祝愿,一如庙门上所写“祝文人高攀丹桂,扶学士直上青云”,善良厚诚的木头峪人,把对学子美好的祝福刻于庙门,来过的每一位学子都能得到文昌爷的加持。文昌庙的旁边是一座坐南朝北的观音庙,据考证和文昌庙是同一时期的建筑,经历战乱、饥荒、天灾人祸,面对死亡与衰老,人们依然虔诚的寻找内心的静定,让慈悲为怀、普度众生的观音在此指点迷津。

小村幽幽,清静悠然。曾经的繁华被千万人记住,后又悄然遗忘。回望汹涌澎湃的黄河水和忙碌的黄河水运时代,那首唱响大西北的“天下黄河九十九道湾, 九十九道湾上,九十九只船, 九十九只船上,九十九根竿, 九十九个艄公来把船来搬......”将我们带回那个黄河岸边纤夫逆水行船赤裸拉纤的岁月,找回遗忘的记忆。木头峪村的先辈们在黄河中畅游,在商海中弄潮。据史料记载:从清乾隆年到“七七事变”两百年间,这里是西口包头到潼关必经的黄河水运码头,每天有数十条载重货船穿梭,停靠在木头峪河岸,数百峰骆驼连绵蜿蜒于黄土塬上。小小村落,商贾云集,船筏舟载,马帮驼铃……

这一路走来,木头峪人好像不曾迷路。传奇故事里的“世外桃源”“洞天福地”,在这里都有事实,在木头峪,子孝孙贤个个经纶满腹,兄友弟恭家家喜气盈门。每一院落都有一个传奇故事,就如陈年佳酿,越是深入的了解,越发感觉这个小小的村落书写着黄河的记忆,承载着黄土高原厚重的文化,更凝结着陕北人淳朴的情怀。

木头峪对岸的黄河岩壁上,受河水冲击形成的岩画记载着黄河走过的足迹,被誉为“黄河画廊”。山水人文相映,在伟大的黄河滋养下,这个古朴、淳厚的黄河村落,千百年来走出自己独特的传统精神,也激发了木头峪人丰富多彩的艺术情怀。这里民间艺术丰富多彩,它同黄河、黄土地、风土民情一起记载着古村的历史。高亢激奋的黄河号子,声声唢呐的走西口酸曲,拉纤船夫的搬旱船小戏,随景附情的伞头秧歌,民风淳朴的“黄河婚礼”……

1947年,毛泽东转战陕北到佳县,恰逢白云山九月九传统庙会,木头峪群众剧团在白云山上演了一出历史剧《反徐州》,毛泽东观看后大加称赞:“好!好!好!《反徐州》是反封建的历史剧,可以教育人民,让人民起来同封建主义斗争啊!”演出结束后,毛主席为木头峪群众剧团赠词“与时并进”,后木头峪群众艺术团又应邀赴神泉堡汇报演出,获亚洲部赠词“人民喉舌”。从此,木头峪剧团名扬大西北。在烽火连天的抗日斗争年月,这里是八路军第一二0师和八路军河防游击队的战场,也驻扎过八路军的机械厂、被服厂、留守处以及晋西北的一部分机关单位。土地革命时期,李鼎铭先生也曾在木头峪居住过一年之久,留下斑斑印痕和磨得发光的传说。

当年,日寇在晋西北排兵布阵,妄图西渡黄河,大炮机枪架在河对面山头(山西临县),向隔岸的木头峪扫射,同时日机昼夜盘旋威胁,受毛主席、党中央陕甘宁边区政府的委托,延安鲁艺文工团跋山涉水来到木头峪慰问,演出了《夫妻逃难》、《刘二起家》、《兄妹开荒》、《二流子转变》、《十二把镰刀》、《血泪仇》等节目。帷幕掀起,带来晨光和希望......庄子云“人生天地间,若白驹之过隙,忽然而已。”人生风景悠悠,自是无尽,有如那些故人,藏于岁月深处,各有故事,又共过一片云天,不分彼此。木头峪发生的故事,时间、空间、人物各有不同,却又精神相通,共同谱写了一部奋斗史,他们把文化的根脉留在了木头峪。

现如今,这个古朴淳厚的黄河古村落,悠而不闲,空而不虚。常年,作家在这里获得创作灵感,画家在这里寻觅笔墨意蕴,音乐家在这里撷取船夫号子,摄影家在这里创造,艺术家们在这里找到了蓬勃的生命力,普通人在这里寻回生活的本真,接受来自中国传统文化的熏陶。岁月带走了过往,但留住了根脉。汹涌澎湃的黄河、雄浑苍茫的黄土高原、颇具典型的明清建筑、古老的黄河枣林、点缀在岸边的窑洞四合院,在秋收冬藏的晨辉晚霞中,酝酿着它的热情,静待心有诗意的你的到来。来源:榆林文化旅游

声明:我们尊重原创并注明来源,本文如有侵权,请及时联系我们,我们将立即删除

开放时间: 2022-11-09至2022-11-09

开放时间: 2022-11-09至2022-11-09  活动地址:陕西省榆林市佳县

活动地址:陕西省榆林市佳县 收费信息:免费

收费信息:免费