开放时间: 2022-08-01至2022-08-01

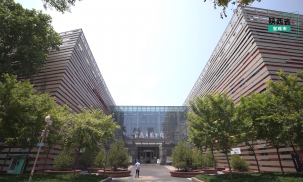

开放时间: 2022-08-01至2022-08-01  活动地址:陕西省宝鸡市千阳县人民路中段文化艺术中心

活动地址:陕西省宝鸡市千阳县人民路中段文化艺术中心 收费信息:免费

收费信息:免费 奋斗是梦想的翅膀,创新是梦想的风帆。中国航天事业的每一步前行、每一次突破、每一段跨越,都离不开一代代航天人敢于追梦、勤于圆梦,艰苦奋斗、自力更生,不懈拼搏、攀登高峰。亿万双勤劳智慧的双手,托举起中国载人航天的星辰梦想,在浩瀚宇宙中铭刻下了“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神,成就了今日中国航空航天技术的辉煌成就。壮哉,中国航天人!

01

中国航天事业的奠基人

钱学森

钱学森年轻时授课照片

五年归国路,十年“两弹”成。

他说:“我的事业在中国,我的归宿在中国。”

01

报国少年志

钱学森,祖籍浙江杭州,1911年出生于上海。早在中学时代,目睹了军阀混战、民不聊生的他就树立了努力学习、振兴中华的信念。当从上海交通大学毕业后,1935年他作为一名公费留学生赴美学习,很快学有所成,并因为在航空领域的突出成就受到美国方面嘉奖。

虽然远在海外,但钱学森的心中无时无刻不牵挂着祖国母亲。当中华人民共和国宣告成立的消息传到美国,他和夫人蒋英按捺不住内心的喜悦,商量着早日赶回祖国,为祖国效力。

02

五年归国路,十年“两弹”成

1950年新中国成立不久,钱学森准备归国,但受到美国政府的迫害无法回国。

1954年4月开始的日内瓦国际会议上,中国代表团以美国要求归还入侵中国领空的美军飞行员为契机,要求美国停止阻挠钱学森等中国留美人员归国。在随后进行的中美10多次高规格的谈判中,中国不断让步,美方却突然变卦,表示中国政府拿不出钱学森打算回国的证据,拒绝放人。

正当周恩来总理为此着急时,时任全国人大常委会副委员长的陈叔通收到了一封从大洋彼岸辗转寄来的信。信的内容正是钱学森请求祖国政府帮助他回到祖国。

1955年,在中美首次大使级会谈上,中国方面不惜提出释放11名在朝鲜战争中俘获的飞行员作为交换并亮出钱学森的求救信,才迫使美国同意释放钱学森归国。

在钱学森的诸多身份中,“‘两弹一星’奠基人”,是媒体提及最多的一个。“两弹”是指原子弹(后演变为原子弹和氢弹的合称)和导弹,“一星”是指人造地球卫星。而研究“两弹一星”,需要地势开阔,同时也要严格保密。钱学森作为这项工作的牵头人,回国后不久,就时常一头扎进渺无人烟的大西北,在人迹罕至的沙漠中与同事们一起鏖战,经常一干就是几个月。为了保密,他只能跟蒋英说自己“出差”了,“问他要到哪里去,不说;去多久,也不说”,还不给家里写信。

1964年10月16日,中国成功试爆了第一颗原子弹;1966年10月27日,中国第一枚导弹核武器研制成功;1970年4月24日,中国第一颗人造卫星“东方红一号”发射成功……这些成就划时代地改变了中国命运,也划时代地改变了世界格局。

02

中国卫星之父

孙家栋

共和国勋章、两弹一星功勋奖章获得者

年过古稀未伏枥,犹向苍穹寄深情。

01>>>少年勤学,青年担纲

1951年,孙家栋获得了去苏联茹科夫斯基空军工程学院学习飞机制造的机会。

1957年,毛主席在访问苏联时的讲话让28岁的孙家栋热血沸腾,他下定决心:“国家需要你干什么事情,就去干。”

1967年,国家决定研制中国的第一颗人造卫星。那时,中国航天没有资料、没有经验、没有专家,几乎一张白纸。虽然任务艰巨,但时年38岁的孙家栋仍毅然决然地接下了“东方红一号”的技术总负责人的重任。

短短三年后,1970年,“东方红一号”发射成功,我国成为世界上第五个能够发射人造卫星的国家。“那天公布了以后,我们坐车就往天安门跑,到天安门进不去了,已经人山人海了,都在庆祝。我不是搞文学的,形容不出来这些,哈哈……”孙家栋回忆道。

少年学成归来,白手起家,为祖国的航天事业艰苦奋斗,在他的身上,我们看到了胸怀祖国、服务人民的爱国精神。

02>>>满天星斗璀璨,谱写一代传奇

“东方红一号”发射后,中国航天事业继续向更高的目标挺进,达成了一个又一个成就,而每一个成就背后,几乎都有孙家栋的身影。六十年里,一颗颗由他担任总设计师或负责人的卫星升空:第一颗科学实验卫星、第一颗返回式遥感卫星、第一颗通信卫星、静止轨道气象卫星、资源探测卫星、“北斗一号”工程、中国探月一期工程等等。

这些璀璨传奇的成就背后,也隐藏着无数艰辛和汗水。20世纪70年代,孙家栋带领团队研制中国第一颗返回式遥感卫星,发射时出现了意外。震惊过后,孙家栋带着大伙儿在天寒地冻中把大片的沙漠翻了一尺多深,拿筛子把炸碎的火箭卫星残骸筛出来,最终找到了失败的原因。一年后,一颗新的卫星腾空而起。

六十年漫漫征程,他带领中国航天人克服了一个又一个困难,一步一步砥砺前行,为中国航天事业的发展做出了不朽的贡献。在他的身上,我们看到了勇攀高峰、敢为人先的科学家精神。

03

中国航天事业“总总师”

任新民

任新民在发射现场

一:满怀热情 科技救国

1915年,任新民生于安徽宁国。1929年,他满怀救国热情加入了中国共产主义青年团。“七七事变”之后,任新民考入重庆军政部兵工学校学习枪炮设计制作和使用为抗日战场研制枪炮、火药迈出了他科技救国抱负的第一步。

1945年任新民赴美国密歇根大学留学,先后获机械工程硕士和工程力学博士学位。1949年,他冲破重重阻碍回到祖国,参与筹建了哈尔滨军事工程学院,为武器装备研制和使用培养科技人才。1956年之后,任新民参与筹建国防部第五研究院。1958年他被任命为“1059”发动机总设计师。

第二:“中国航天总总师”

任新民将这个领军者当得出神入化。那些年里,他不断聆听着身边的各种学术声音,又不断眺望着中国载人航天发展的步步阶梯。学习性聆听与思考性探索,让任新民总能在关健时刻提出具有前瞻性的战略倡导,其中最具影响力的就是“中国载人航天工程三步走战略”以及“对轨道舱留轨的利用”。前者明确了中国载人航天的最高目标是从天地往返系统逐步过度到建立永久性的空间站,后者则是将留轨舱既作为一颗对地观测卫星,又作为天地交会对接目标,从而大大提高了经济效益。

中国的载人航天工程于1999年11月正式拉开大幕,先是神舟一号、神舟二号、神舟三号、神舟四号试验飞船轮番精彩亮相,然后就是神舟五号、神舟六号载人飞船的持续爆红!任新民见证了中国航天的辉煌发展历程,被誉为中国航天“总总师”。

04

“雷震海天”的航天巨匠

黄纬禄

被誉为“巨浪之父”、“东风-21之父”

01>>>从零开始,发射中国自己的“争气弹”

20世纪40年代初,20多岁的黄纬禄在中央大学求学和毕业后的社会经历中,看到了祖国在日本帝国主义铁蹄践踏下风雨飘摇,抱定了“科学救国”的志向。

1957年,在刚刚成立一年的中国导弹研制机构——国防部五院,黄纬禄开始了他的“导弹人生”。

中国导弹的研制是从仿制开始的。但正当仿制工作进入关键时刻,苏联单方面撕毁协议,撤走了全部专家。黄纬禄和他的战友们下定了决心,一定要搞出自己的“争气弹”!黄纬禄担当起了导弹的“中枢神经”——控制系统负责人的重任。中国研制导弹的基础是一穷二白,一切必须从零开始。

首枚导弹运往基地前,黄纬禄和战友们在午夜灯火通明的生产车间里把每一个环节重新仔细检查,在冬季滴水成冰的基地厂房里,他们对每一个电路单元都进行了反复的调试。他们要向世人证明,中国人靠自己的力量也能造出导弹来。

1960年11月,中国仿制的第一枚导弹——“1059”(东风一号)发射成功,实现了我国军事装备史上导弹零的突破!1964年6月,东风二号导弹发射取得圆满成功,翻开了我国导弹发展史上自主研制的新一页!

1966年10月27日,中国首次由导弹运载发射的原子弹在核试验预定地点成功爆炸,中国导弹研制试验成果震惊了世界!

02>>>航天系统工程中的“金科玉律”

有一条“四共同” 原则一直被奉为航天型号系统协调工作中的“金科玉律”,即有问题共同商量,有困难共同克服,有余量共同掌握,有风险共同承担。

这一原则是黄纬禄最早在潜地导弹的首次总师扩大会上提出的。那时,潜地导弹型号研制遇到了一个问题,虽然经过多次改进却无明显的效果,这样将使各方面的工作长时间停顿下来。在这个紧要关头,黄纬禄果断决定召开首次总师扩大会。这次总师扩大会之后,根据黄纬禄的讲话内容总结出了“四共同”的原则。

如今,这一原则已经成为中国航天事业的一笔宝贵财富。